プロセスマイニングツール「Celonis」実証レポート <パート2>

はじめに

緊急事態宣言が長引く中、皆様いかがお過ごしですか。国内最初の緊急事態宣言は2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき2020年4月7日に発出されていましたから多くの人はこの1年で大きく働き方が変わったように思います。

特にデスクワークの業種ではリモートワークを取り入れたり、業務時間を変更する企業が増えたのではないでしょうか。

こうした働き方の変化に伴って、「働き方改革」「業務改革」が改めて注目されつつあるように思います。

今回のコラムは、プロセスマイニングツール『Celonis』の無料トライアルを使用した実証レポートの続編です。

プロセスマイニングとは

まずはじめに、プロセスマイニングとはどういったものなのかについて説明します。「プロセスマイニング」とは業務プロセスの処理パターンをシステムのログ分析を用いて可視化するアプローチのことを言います。この可視化を行うことで、現状プロセス内のボトルネックが洗い出すことができ業務効率化に必要なアクションが取りやすくなります。もちろん「分析のアプローチ」に過ぎないため、業務改善をするためには「業務整備」や「RPA導入」「基幹システムの改修」といった具体的なアクションが必要となりますが、「プロセスマイニング」を用いた場合、効率的に効果が出やすい箇所に対応することができます。

ここで少し注意が必要なのは「プロセスマイニング」と「タスクマイニング」の違いです。業務分析を検討した際には「タスクマイニング」という言葉が出てくる場合があります。「タスクマイニング」とは、1人が行う作業の分析のことを言います。例えば個人が作業するPCのログを用いた分析がこれにあたります。対して「プロセスマイニング」とは、複数人で運用されている業務に対する分析になります。今回紹介するのは、業務全体の最適化を支援する方法ですから「プロセスマイニング」になります。

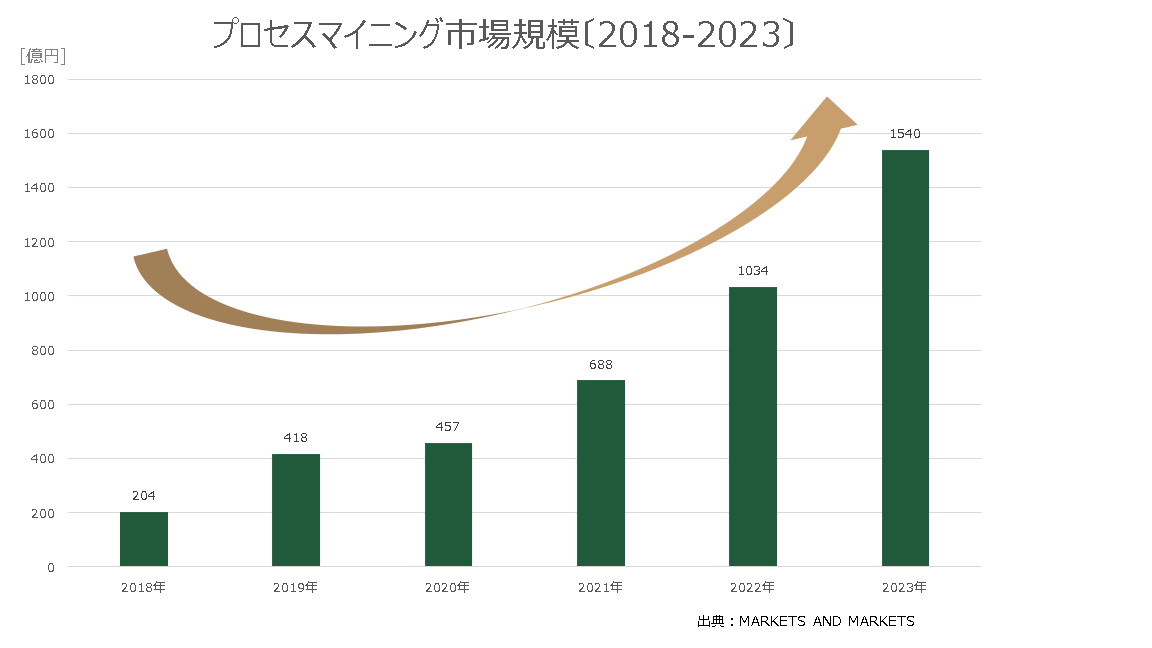

プロセスマイニングの動向

プロセスマイニングが国内で注目され始めたのはここ数年ではありますが、グラフにあるように2018年から2021年にかけて市場規模が大幅に拡大しており、今後の見通しとしてももう少し規模を広げていくと考えられています。

一方で、今後さらなる活躍が期待されている「プロセスマイニング」ですが、もともと海外で注目されていた技術であり日本での導入においては留意しなくてはならないポイントがあります。日本における一番の留意点は「導入コスト」です。

業務システムがERP標準の欧米諸国の場合、テンプレートを流用しツールを使用することができるため導入コストを抑制したうえでスピーディーな立ち上げが可能です。しかし、日本の場合は「ERPを業務に合わせる」ようなカスタムメイドの業務システムを使用しているため、分析に用いるログをクレンジングし、補正するといった事前準備が必要となり導入コストが高くなる可能性が十分考えられるのです。

プロセスマイニングのイメージをつかもう

Celonis Snapの検証

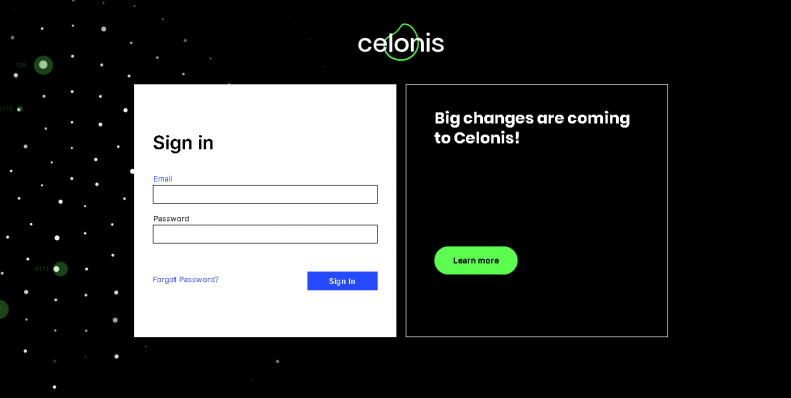

今回は、「プロセスマイニング」のイメージをつかんでいただくために、無償版の「Celonis Snap」というツールを用いた「プロセスマイニング」をご紹介します。

「Celonis Snap」はWEB画面上で操作するツールとなっており、「Celonis Snap」にアクセス、ログインするところから始めます。

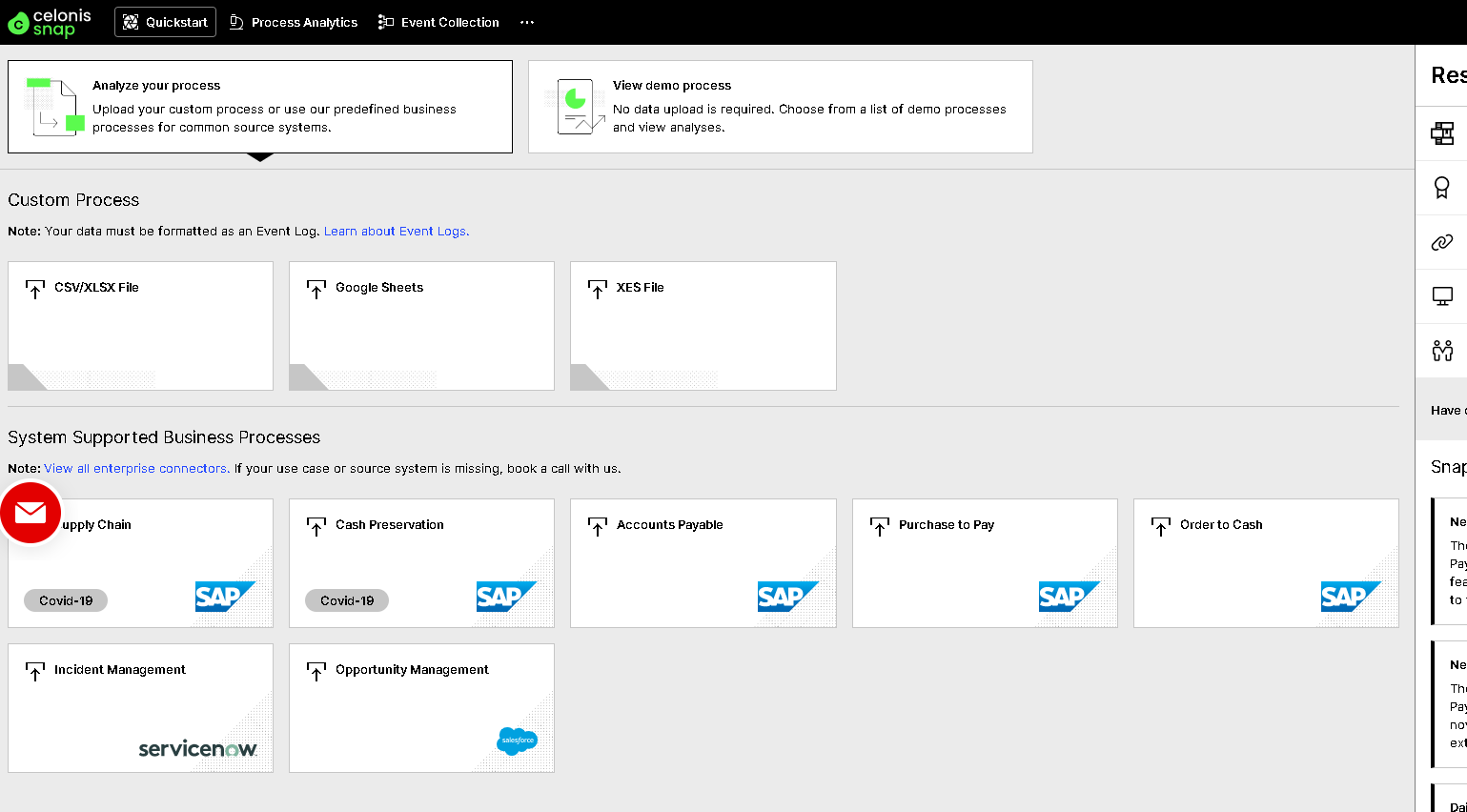

ログインをしますと、下記のようなホーム画面が表示され、操作メニューを選ぶようになっています。

「SAP」と表示されているメニューのように「基幹システム」によっては、業務内容に応じたコネクタが事前に用意されている場合がありますので、その場合はコネクタを使用します。今回はCSV形式のカスタムログを用いて検証を行うため、「Custom Process」の「CSV/XLSX File」というメニューを選択します。

※画面表記は無償版だと英語版のみの用意になっているため、日本語版はありません

ログを取り込むと、分析に必要な「Case ID」「Timestamp」「Activity Name」の3項目の定義を行います。

取り込んだログの中で各項目に該当するものを選択することで定義ができます。

こちらの画面では、データの型の選択もでき、自動で割り振られた型が違う場合はこのタイミングで変更を行います。

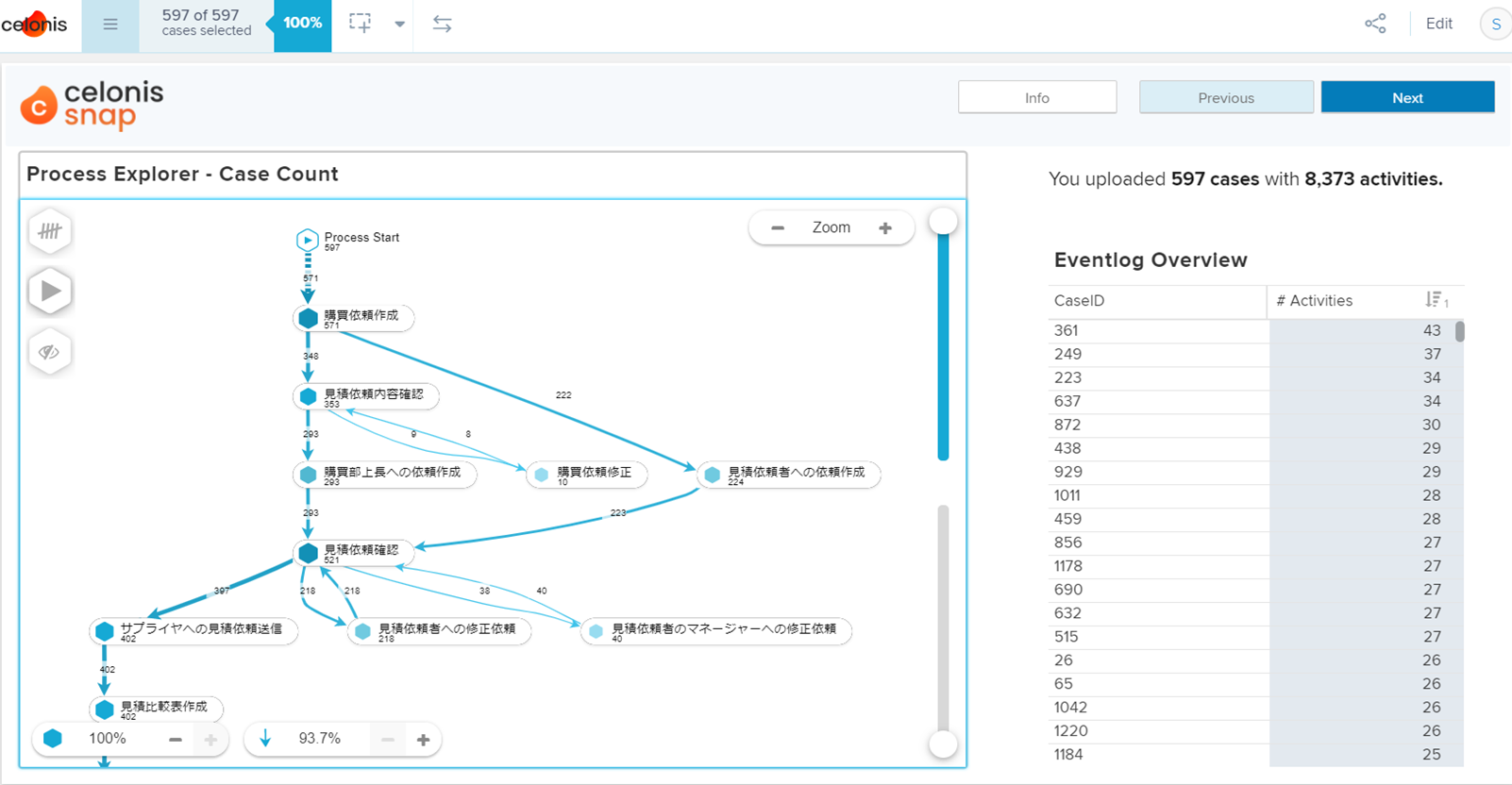

項目の定義が終わり分析を実施すると、分析結果が取得できます。

分析結果は、「OverView」「ProcessOverView」「Conformance」「ThroughTime」「ThroughTime(Detail)」「ReWork」「YourEventing」という項目に分けて表示されます。

◆OverView:プロセスの流れ図とケース数が表示されます

◆ProcessOverView:プロセス量と速さが時系列で確認できます

◆Conformance:正しいプロセスを取込、正しいプロセスとの乖離が確認できる機能となります

◆ThroughTime:処理時間に着目したもので、プロセスの間に平均時間が表示されています

◆ReWork:やり直した処理が表示されます

◆YourEventing:取り込んだログを表示します

今回はこれらのうち、特に重要な「OverView」「ProcessOverView」「ReWork」の3つのタブについて紹介します。

「OverView」には2つのバーがあります。上段のバーを上げるとフローの詳細が見えるようになり、無駄な繰り返し部分が確認できます。

「▷ボタン」をクリックすると、動的にフローを見ることができます。今回のログでは「見積もり」業務において無駄な繰り返しが発生していることがわかります。

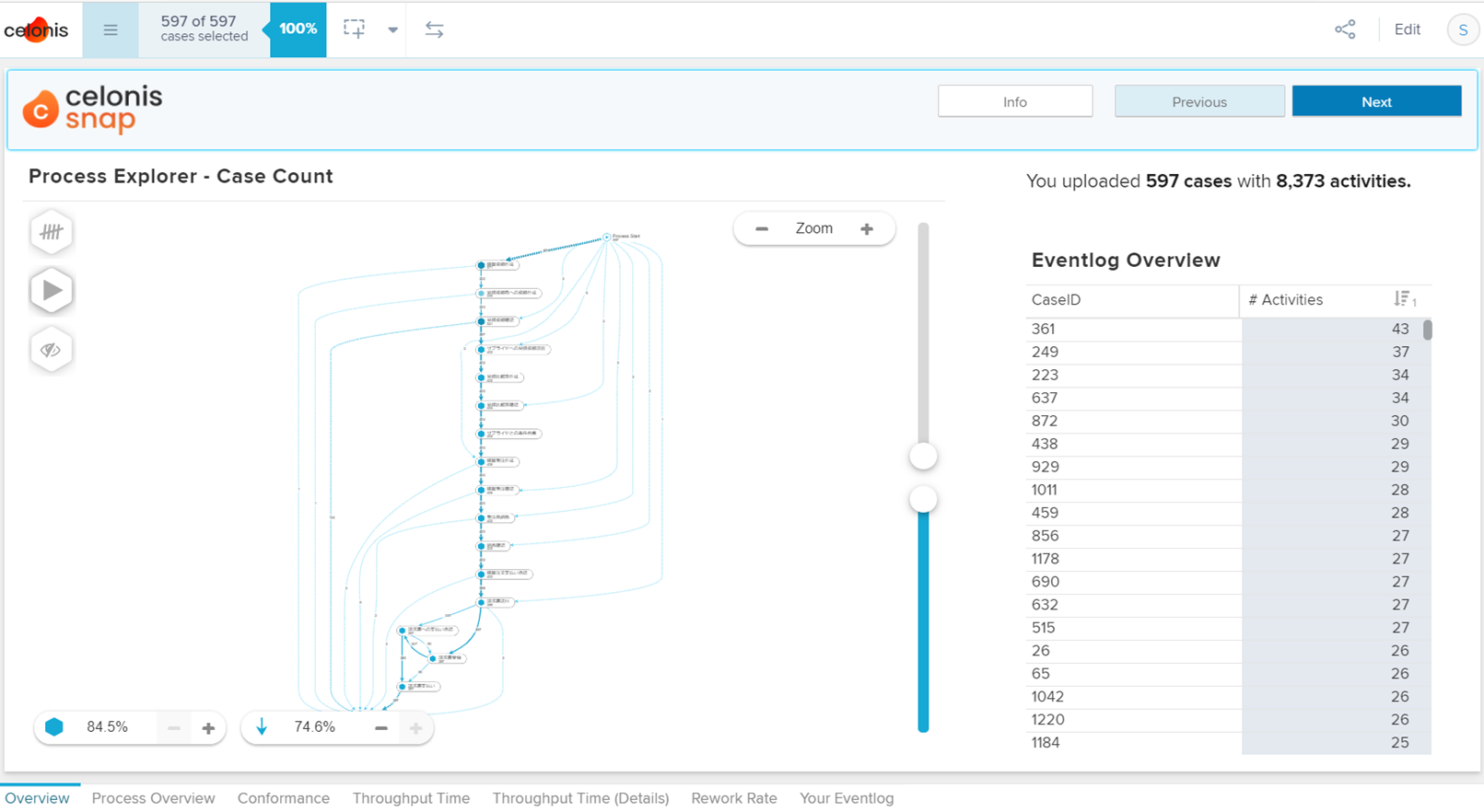

下段のバーをあげると、逸脱したフローが確認できます。中心にあるフローが現状、主に通過しているフローで、そこから逸脱したフローが周りに表示されます。あくまで業務の実態として主に通るフローから逸脱しているものなので中心にあるフローが正しいのかはこのタブではわかりません。しかし、逸脱したフローが表示されていることで行うべき手順を飛ばしている可能性があるケースを確認することができます。

このようにOverViewでは、無駄なループや、逸脱フローを特定していくことができます。

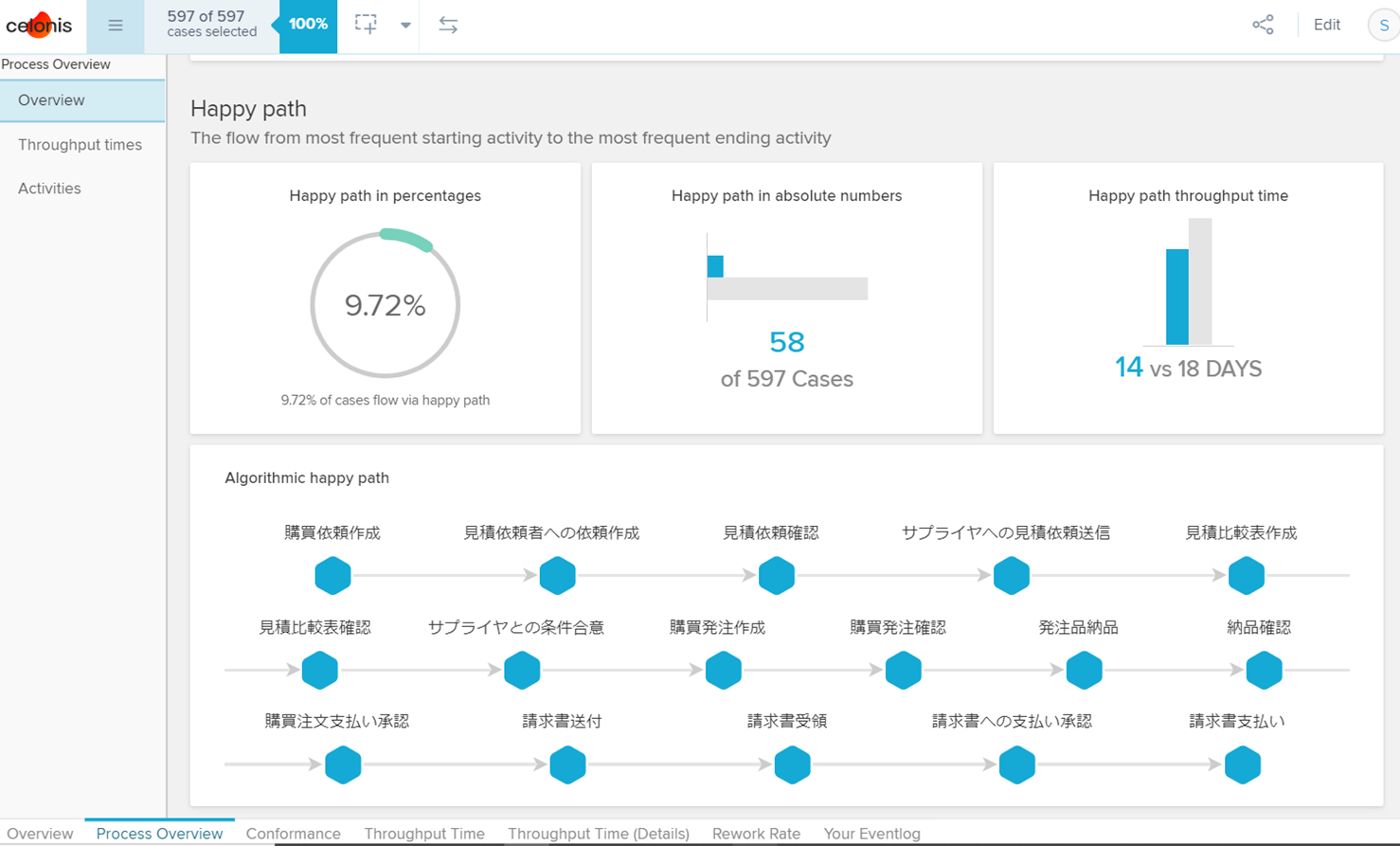

「ProcessOverView」では、分析結果が数値指標として表示されます。ここでは特に「HappyPath」について説明します。プロセスの中で一番発生頻度が高いパスを示すものを「HappyPath」と呼んでいます。こちらはスループッドの中間値と比較したものも併せて表示する形となっています。ここで注意が必要なのは、一番発生頻度が高いパスというだけで、正しいフロートは限らないということです。

「HappyPath」を見直すことで、承認フローの簡略化など、実務のスリム化やスループッド向上を図ることができます。

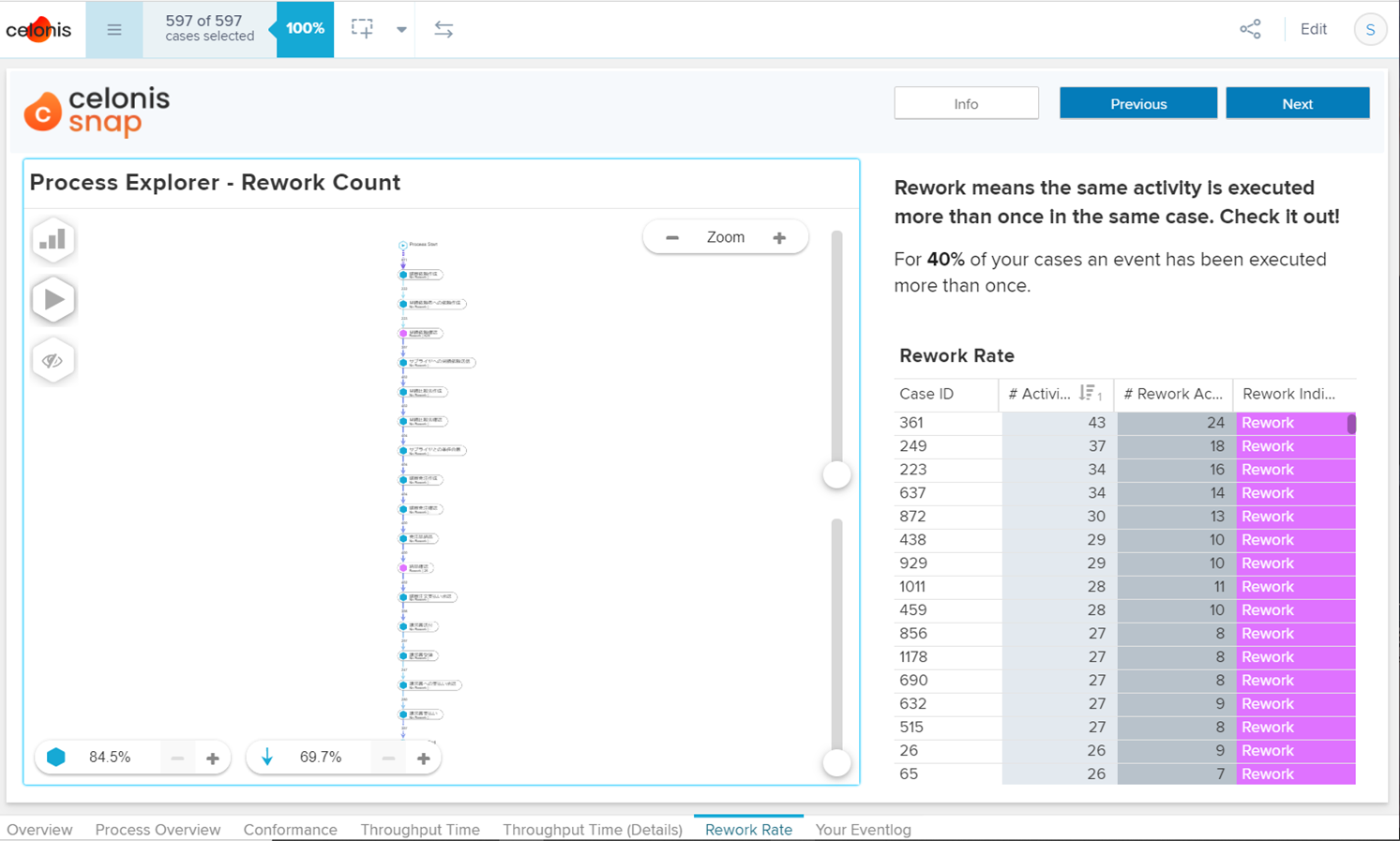

「ReWork」では、手戻り箇所の把握ができます。こちらの紫色の箇所がReWorkの発生している箇所であり、業務改善においても注目したい点です。

業務フローのどの部分で多くReWorkが発生し、件数がどれほどなのかが確認できます。

以上のように、システムログを分析し、現状の業務フローを数値として把握することで、業務改善を具体的に進められるようになります。

おわりに

本日紹介したプロセスマイニングには「Celonis Snap」以外にも「ABBYY、UiPath、myInvenio・・・」といった様々なツールがあります。いくつかのトライアルに触れ、機能面を調べてみた所感としては実現できる機能としては今のところさほど大きな違いはなく、分析結果画面のデザインの好みであったり、コスト面の違いによってツールを選択するケースが多いように感じました。また、前述したように日本の企業で活用するためにはやはりログの整備を行う必要があり「データサイエンス」の知見がある程度必要になってくるようにも感じます。プロセスマイニングの導入の際にはサービス内容の確認や期待される効果の検討が重要になるとは思いますが、「業務改革」をより効率的かつ効果的に行うには良い手段の1つではないでしょうか。

関連記事

最新情報をお届けします!

RPAに関する最新コラムやイベント情報をメールで配信中です。

RPA領域でお仕事されている方に役立つナレッジになりますので、ぜび登録してください!

- September 2024 (2)

- August 2024 (4)

- July 2024 (1)

- June 2024 (2)

- May 2024 (3)

- April 2024 (1)

- March 2024 (1)

- February 2024 (1)

- January 2024 (1)

- December 2023 (1)

- November 2023 (2)

- October 2023 (3)